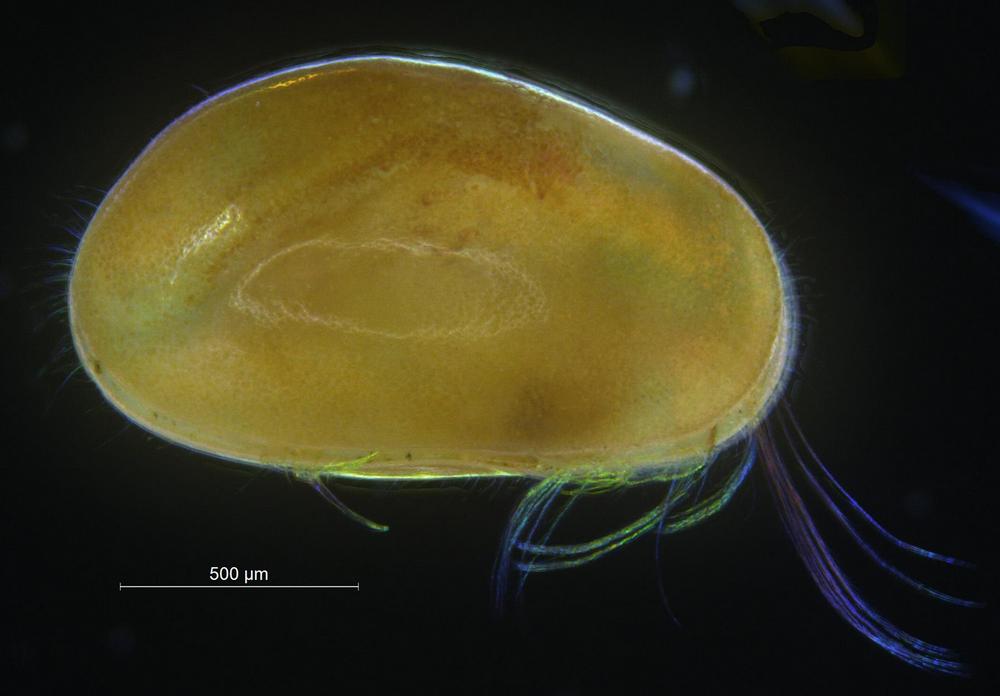

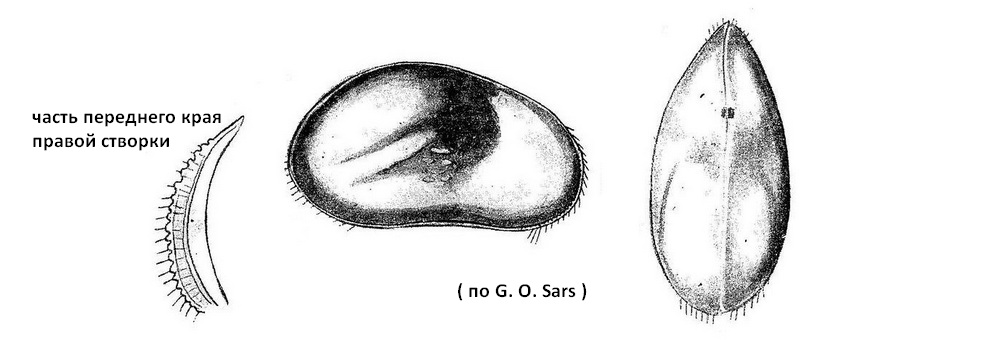

Heterocypris incongruens Ramdohr, 1808

© Markus Lindholm | Anders Hobæk | Norsk institutt for vannforskning. CC BY-3.0

© Markus Lindholm | Anders Hobæk | Norsk institutt for vannforskning. CC BY-3.0

Семейство Cyprididae.

В Беларуси обычный вид.

Размеры карапакса значительно варьируются. Раковинка явственно более высокая сзади и с более выпуклым спинным краем, чем спереди, где спинной край опускается почти по прямой линии. Наибольшая высота находится несколько впереди задней трети раковинки. Передний край широко закруглен. Задний край выше переднего и более узко закруглен. Брюшной край в средней части слабо вогнут. Сверху раковинка узко яйцевидна, с закругленным задним и заостренным передним концом, причем передний край левой створки явственно превосходит передний край правой, снабженный шиповидными округленными бугорками. Наибольшая ширина раковинки едва достигает 1/2 длины ее и находится несколько позади ее середины. Поверхность раковинки гладкая, хотя передняя часть обеих створок вооружена крошечными, направленными назад иголочками. Внешний край правой створки имеет ряд пузыревидных выпячиваний, количество которых у представителей разных популяций сильно варьируется. Окраска раковинки варьирует от грязно-желтого (обычного цвета) до темно-красновато-коричневого. Длина раковинки половозрелых самок 1,2-1,9 мм. Плавательные щетинки второй антенны достигают концов ее коготков. Шипы максилл сильно зазубрены. Дыхательная пластинка с 6 отростками. Короткая, типичная для рода фурка, с передней щетинкой, превосходящей по длине 1/3 длины переднего коготка, передним коготком, достигающим 1/2 длины переднего края ствола фурки, и задней щетинкой, более длинной, чем передняя, и равной по длине 2/3 заднего коготка.

Длина раковинки самцов - 1,2-1,3 мм.

© Shawn Brescia / iNaturalist.org. Oak Bay, British Columbia, Canada. CC BY-NC 4.0

© Shawn Brescia / iNaturalist.org. Oak Bay, British Columbia, Canada. CC BY-NC 4.0

Предпочитает мелкие сезонные водоемы с глинистым дном и отсутствием растительности - от бочек, луж (и даже маленьких лужиц) и фонтанов до дупел деревьев. Рачки могут встречаться и в небольших постоянных водоемах, спокойных зонах ручьев и рек, а также на рисовых полях и даже в подземных водах. Обычен также в лимнокренных ручьях, в местах с более замедленным течением, значительно удаленных от выхода ключей наружу и хорошо прогреваемых, где толщина водного слоя едва превышает 1-2 см. Иногда встречается и в более крупных, непересыхающих водоемах, богатых растительностью. В небольших водоемах рачки могут развиваться в огромном количестве, образуя необычные конгломераты в виде желтовато-коричневых лент. Данный вид исключительно устойчив к пересыханию на стадии яиц и на стадии взрослых особей. Рачки могут расселяться путем форезии (временное использование других организмов - уток, рыб, амфибий для их переноса в пространстве) и пассивным путем (перенос ветром, течением и т. п.). Мезотермофильный, мезореофильный, титаноеврипластичный вид, исключительно устойчивый к дефициту кислорода. В Беларуси обитает в болотах, старицах, прудах, родниках и во временных водоемах с илистым, песчаным или дном с органическими отложениями. Населяет как небольшие временные водоемы со скудной растительностью, так и родниковые ручьи со слабым течением, а также иногда встречается в крупных постоянных водоемах.

© A. Hobæk, Norwegian Institute for Water Research / BOLD Systems, v.3. CC BY-NC-SA (2015)

© A. Hobæk, Norwegian Institute for Water Research / BOLD Systems, v.3. CC BY-NC-SA (2015)

В водоемах чаще всего обитают партеногенетические популяции, хотя в Средиземноморье и ряде других регионов встречаются двуполые популяции.

В центральной и северной Европе рачки обитают в виде летних форм. Личинки появляются в марте и становятся половозрелыми в мае. Размножение продолжается вплоть до ноября, после чего в зимний период встречаются лишь отдельные редкие самки. В средиземноморских странах популяции H. incongruens присутствуют в водоемах в течение всего года. Продолжительность жизни особи варьируется в пределах от 47 до 121 дня. Самки откладывают яйца, формируя отдельные многочисленные кладки, после чего в течение нескольких дней погибают. Как правило, откладываются яйца на краях водоема, на плавающие по его поверхности обломки ветвей и сучьев, на стенки аквариумов, цистерн, бочек, у самой поверхности воды. Гораздо реже яйца откладываются на дно водоема. Откладка яиц далеко от водной поверхности имеет место в водоемах, богатых кислородом. В обычных случаях бывает не более 1-2 генераций в год. Когда же откладка происходит таким образом, что яйца легко подвергаются подсыханию, наблюдается много непрерывно следующих друг за другом генераций и в водоеме одновременно встречаются и половозрелые особи и личинки на всех или почти всех стадиях развития. Каждая самка способна откладывать два типа яиц - как развивающиеся непосредственно после их откладки, так и диапаузирующие.

Может передвигаться брюшной стороной вверх, подвешиваясь снизу к поверхностной пленке натяжения.

Данный вид всеяден, рачки используют в пищу бактерии, водоросли и другой растительный материал, простейших и всевозможных водных животных, как живых (конкурируя за них с рыбами), так и мертвых (представителей зоопланктона и зообентоса и даже погибших от ботулизма птиц).

© A. Hobæk, Norwegian Institute for Water Research / BOLD Systems, v.3. CC BY-NC-SA (2015)

© A. Hobæk, Norwegian Institute for Water Research / BOLD Systems, v.3. CC BY-NC-SA (2015)

© A. Hobæk, Norwegian Institute for Water Research / BOLD Systems, v.3. CC BY-NC-SA (2015)

© A. Hobæk, Norwegian Institute for Water Research / BOLD Systems, v.3. CC BY-NC-SA (2015)

© Shawn Brescia / iNaturalist.org. Oak Bay, British Columbia, Canada. CC BY-NC 4.0

© Shawn Brescia / iNaturalist.org. Oak Bay, British Columbia, Canada. CC BY-NC 4.0

Литература

- 1. Нагорская Л. Л., Мороз М. Д., Лаенко Т. М., Вежновец В. В. "Фауна временных водоемов Беларуси". Минск, 2009. - 182 с.

- 2. Бирштейн Я. А., Пастернак Р. К. "Подкласс Ракушковые ракообразные (Ostracoda)" / Жизнь животных. 2-е изд. Т. 2. Моллюски. Иглокожие. Погонофоры. Щетинкочелюстные. Иглокожие. Полухордовые. Хордовые. Членистоногие. Ракообразные. Москва, 1988. С. 341-343.

- 3. Бронштейн З. С. "Ostracoda пресных вод" / Фауна СССР. Ракообразные. Т.II, вып. 1. Москва - Ленинград, 1947. - 376 с.

- 4. Nagorskaya L., Keyser D. "Habitat diversity and ostracod distribution patterns in Belarus" / Hydrobiologia (2005) 538: 167-178.

- 5. Поверхностные воды. Биологические компоненты водных экосистем и процессы формирования качества вод. Пояснительная записка / Обоснование инвестирования в строительство атомной электростанции в Республике Беларусь. Книга 11. Часть 4. Характеристика окружающей среды и оценка воздействия на нее АЭС. 2009.